Vous pouvez retrouver les différentes informations touristiques de Saint-Alban sur le site internet de l’Office de Tourisme Cap d’Erquy – Val André. Plusieurs communes sont concernées : Pléneuf-Val-André, Erquy, Plurien, Lamballe, ,Moncontour et Jugon-Les-Lacs.

Visiter

Circuits de randonnée

La commune a créé 3 circuits de découverte et d’interprétation du patrimoine

Âmes et paysages

Distance : environ 13 km

Durée : 4 h

Départ : devant la salle des fêtes

Balisage à suivre : le renard

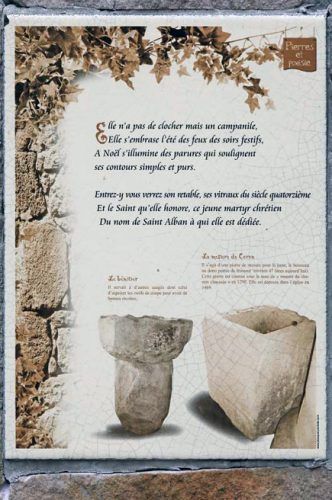

Pierres et poésie

Distance : environ 0,8 km

Durée : 0 h 30

Départ : devant la salle des fêtes

Balisage à suivre : le chat

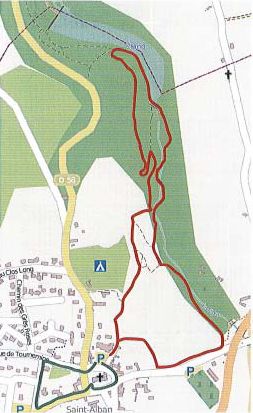

La vallée de la Flora

par les cinq sens

Distance : environ 2,7 km

Durée : 1 h 30

Départ : devant la salle des fêtes

Balisage à suivre : Les jonquilles

Document à télécharger : Télécharger le pdf

Pierres et poésie

En des temps très anciens,

Le bourg de Saint-Alban

Etait comme aujourd’hui,

Niché dans son écrin de verdure florale

Chemin des voyages

Traversait là, bon accueil,

Partez alors comme eux,

Suivez rues et venelles …

Et découvrez …

Départ : salle des fêts près de l’église.

Distance : 1 km

La vallée de la Flora

Sentir, voir, écouter, goûter, toucher… Guidé par vos cinq sens, vous allez découvrir la vallée de la Flora.

» Tendez l’oreille, un clapotement se fera entendre au fond de la vallée. C’est la Flora qui vous murmure la bienvenue … »

Départ : salle des fêtes près de l’église

Distance : 3km

Autres lieux à découvrir

- La vallée de la Flora

- La croix percée VIème siècle

- Les maisons traditionnelles et arbres séculaires du bourg

Vous pouvez retrouver ces circuits dans un livret qui vous sera remis gratuitement à la mairie.

Autres circuits

3 autres circuits vous sont proposés sur la commune :

- Circuit de la Terre à la Mer

- A la rencontre de la Flora

- A la rencontre du bois de Coron

Bon à savoir

Des topoguides sont en vente au prix de 3 € à la Mairie de Saint-Alban et dans les offices de tourisme de la Communauté de communes.

Patrimoine

- L’église

paroissiale - La chapelle

Saint-Jacques - La chapelle

Saint-Guillaume - La croix

percée - Et bien

d’autres merveilles …

L’église paroissiale est placée sous le culte de Saint-Alban. L’édifice religieux se compose d’une partie romane du XIIème siècle, aux vitraux modernes, et d’un choeur du XIVème siècle. Il est séparé de la nef par un arc diaphragme. Le mur du cimetière est réalisé en 1680. En 1683, le bas-côté sud du choeur est reconstruit à neuf. En 1701, le pignon Ouest Est refait, les fenêtres du côté sud sont agrandies. En 1753, la sacristie est construite. Le sol du choeur est rehaussé. Depuis cette époque le maître autel cache le bas de la grande verrière.

L’église paroissiale est placée sous le culte de Saint-Alban. L’édifice religieux se compose d’une partie romane du XIIème siècle, aux vitraux modernes, et d’un choeur du XIVème siècle. Il est séparé de la nef par un arc diaphragme. Le mur du cimetière est réalisé en 1680. En 1683, le bas-côté sud du choeur est reconstruit à neuf. En 1701, le pignon Ouest Est refait, les fenêtres du côté sud sont agrandies. En 1753, la sacristie est construite. Le sol du choeur est rehaussé. Depuis cette époque le maître autel cache le bas de la grande verrière.

En 1923, cette grande verrière est classée aux Monuments Historiques. En 1926 et 1927, les côtés Sud et Nord du choeur font l’objet d’une reconstruction ainsi que les fenêtres ogivales de la nef. Le début de ce millénaire a été ouvert par une restauration complète de l’édifice : toiture, clocheton, lambris de la nef et du choeur, murs intérieurs. Le retable attend le secours des finances publiques pour retrouver sa jeunesse.

En 1923, cette grande verrière est classée aux Monuments Historiques. En 1926 et 1927, les côtés Sud et Nord du choeur font l’objet d’une reconstruction ainsi que les fenêtres ogivales de la nef. Le début de ce millénaire a été ouvert par une restauration complète de l’édifice : toiture, clocheton, lambris de la nef et du choeur, murs intérieurs. Le retable attend le secours des finances publiques pour retrouver sa jeunesse.

Le chœur de l’église possède une des plus anciennes verrières de Bretagne réalisée de 1312 à 1328. Elle représente la Passion du Christ. En 1541, quelques panneaux du vitrail ont été remplacés dans un style renaissance de facture allemande. Cette verrière a fait l’objet de plusieurs restaurations. Le maître autel a été réalisé en 1677, c’est l’oeuvre d’un menuisier de Lamballe.  Dans les niches, présence des quatre évangélistes, le tabernacle porte l’Arche d’Alliance. Les deux corps latéraux du retable sont installés en 1685, des niches reçoivent les statues de Saint-Alban, patron de la paroisse, Saint Guillaume, Saint né sur la commune et évêque de Saint-Brieuc, Saint Lunaire, moine de la Bretagne insulaire ayant converti les païens de ces rivages de la Manche. Deux bénitiers sur lesquels les paysans d’autrefois frottaient les lames de leurs faux et de leurs faucilles avant les moissons sont présents. Les vitraux de la nef romane, réalisés par un atelier de Saint- Brieuc, ont été offerts par les paroissiens.

Dans les niches, présence des quatre évangélistes, le tabernacle porte l’Arche d’Alliance. Les deux corps latéraux du retable sont installés en 1685, des niches reçoivent les statues de Saint-Alban, patron de la paroisse, Saint Guillaume, Saint né sur la commune et évêque de Saint-Brieuc, Saint Lunaire, moine de la Bretagne insulaire ayant converti les païens de ces rivages de la Manche. Deux bénitiers sur lesquels les paysans d’autrefois frottaient les lames de leurs faux et de leurs faucilles avant les moissons sont présents. Les vitraux de la nef romane, réalisés par un atelier de Saint- Brieuc, ont été offerts par les paroissiens.

La chapelle primitive à usage cultuel pour les seuls Templiers a été agrandie au XIIIème siècle. Le côté sud est aménagé avec ses étroites ouvertures romanes ainsi que la porte du midi.

La chapelle est située sur la voie romaine Corseul/Carhaix. Cet itinéraire est celui des pèlerins anglais se rendant à Saint-Jacques de Compostelle ainsi que des pérégrins bretons sur le chemin du TroBreizh des sept Saints fondateurs de la Bretagne. L’importance de l’édifice est en rapport avec la fréquentation de ce chemin.

Des écrits attestent la présence de logis de bois, montés sur pilotis de pierre dont les appellations « chambre des dames et chambre des hommes », laissent présager de leur usage. Lors de la dissolution de l’ordre du Temple, le duc de Bretagne s’approprie la chapelle. Il est l’initiateur de la galerie à la balustrade de motifs ajourés quadrilobés qui regarde sur la voie des pèlerins.

Le porche clocher dont les travaux furent suspendus avant leur complète réalisation, laissent à penser qu’une secrétairerie aurait pu y être aménagée aux fins d’abriter les juridictions ordinaires. Des cavités ébauchées dans les pilastres auraient été destinées à un ouvrage en bois, vraisemblablement un avant porche pour abriter les assemblées seigneuriales et les activités des clercs.

Lors des guerres de la Ligue, la campagne est soumise aux pillages et aux exactions des soudards de toute obédience. Une des portes de la chapelle sera même fracturée et le mobilier vandalisé. En 1595, le curé sera assassiné par des hommes d’armes écumant la contrée. La cloche, hors service, est une des plus anciennes du département (1617).

A l’issue de cette période tumultueuse, on pourra célébrer dans la chapelle les offices, procéder aux bénédictions nuptiales et aux cérémonies funèbres.

La sacristie aurait été construite à l’occasion de la réédification du côté Nord. Un beau retable existait, il n’en reste qu’un coffre latéral qui supportait deux colonnes de bois d’environ 1,80 m de hauteur et un socle de colonne portant des traces de peinture.

A la révolution, le prêtre constitutionnel ne fréquentait guère les environs de Saint-Jacques où l’esprit et les lieux étaient chouans. Le poste se trouvant vacant par l’abandon du curé assermenté, la chapelle est fermée, mais les prêtres réfractaires débarqués sur nos côtes l’utilisent. Aux fins de bâtir le four à boulets d’Erquy, les croix de pierre abattues par les bleus durant la terreur, et les pierres tombales de la chapelle sont employées comme matériaux de construction.

La chapelle sera à nouveau ouverte au culte en 1804. Les offices y seront célébrés un dimanche sur deux. Elle deviendra succursale de l’église paroissiale s’il était nécessaire. La chapelle est classée Monument Historique le 23 février 1912. Des travaux de première urgence furent réalisés au cours du XXème siècle.

A l’intérieur de la chapelle, nous pouvons y voir une statue du XIVème de Notre Dame du Bon Voyage, autrefois polychrome et un chemin de Croix de Saupique. Lors de travaux sur le mur du cimetière, des ossements et des pierres travaillées ont été mis à jour.

Les fées de St Jacques

Il y a bien longtemps, lasses d’avoir couru le monde, des fées parcourent les chemins de Saint-Alban en quête d’un lieu de quiétude. Elles jettent leur dévolu sur un endroit plein de charme, idyllique, qui est à ce jour Saint-Jacques. D’un commun accord, elles décident de le choisir comme le terme de leur long périple. Chrétiennes, elles se proposent d’y construire une chapelle.

Les fées s’y emploient de tout leur cœur. Le bâtiment est si bien fait qu’il fera l’admiration de la postérité. Un matin, alors qu’elles cherchent des matériaux pour élever le clocher, elles trouvent sur le chemin une pie morte, sur le dos et toutes pattes en l’air.

S’adressant à une vieille femme œuvrant à filer la laine sur la margelle de sa porte, elles lui demandent si en ce beau pays on mourrait aussi. Et la vieille de répondre dans l’affirmative.

Sitôt dit, craignant ce pays où l’éternité n’existait pas, les fées quittent ces lieux, abandonnant leur ouvrage. Et depuis ce jour-là, personne de Saint-Alban ne les a jamais plus revues et notre chapelle Saint-Jacques est restée inachevée.

Visite virtuelle de la chapelle :

Saint-Guillaume (Guillaume Pinchon) évêque de Saint-Brieuc de 1220 à 1234 est né, selon la légende, à Fleur d’Aulne, paroisse de Saint-Alban. Une chapelle lui est dédiée. Au lieu-dit « Fleur d’Aulne » sur le versant de la vallée de la Flora, la tradition populaire situait autrefois la maison natale de Guillaume Pinchon. Des ruines étaient encore visibles au XIXème.

Saint-Guillaume (Guillaume Pinchon) évêque de Saint-Brieuc de 1220 à 1234 est né, selon la légende, à Fleur d’Aulne, paroisse de Saint-Alban. Une chapelle lui est dédiée. Au lieu-dit « Fleur d’Aulne » sur le versant de la vallée de la Flora, la tradition populaire situait autrefois la maison natale de Guillaume Pinchon. Des ruines étaient encore visibles au XIXème.

En 1875, la fabrique de Saint-Alban (gestionnaire des fonds paroissiaux) décide d’acquérir cette pièce de terre. Le curé y fait construire un modeste oratoire en bois et y abrite une statuette du Saint en vêtements épiscopaux. Ce n’est qu’en 1937, que la première pierre de l’oratoire actuel sera bénie par le curé-doyen de Saint-Alban. Les aléas du Second conflit mondial feront que l’édification de cette petite chapelle ne sera reprise qu’à la Libération. La bénédiction aura lieu le 31 juillet 1949 sous le patronage de l’évêque de Saint-Brieuc.

Les vitraux (1954) :

- Saint Guillaume, évêque bâtisseur de la cathédrale de Saint-Brieuc.

- La restitution du bréviaire dérobé au Saint.

- Saint Guillaume communique avec sa mère qui est chez elle et lui au collège briochin.

- Saint Guillaume sauvegarde les moutons de ses parents de l’attaque d’un loup.

- Saint Guillaume éradique une famine qui sévit à Saint-Brieuc

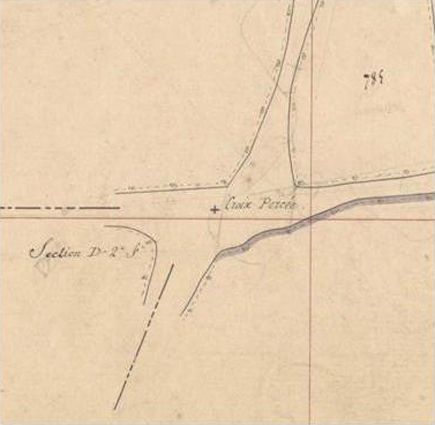

Le christianisme a marqué par ses symboles les croisés des chemins et les points remarquables du paysage.

Cette croix remonterait au VIème siècle. Elle se compose d’un socle fruste, percé au centre d’un trou dans lequel est fichée une croix sans fût.

Autrefois placée à la croisée des chemins, elle matérialisait a la fois un repère dans l’espace et un lieu de culte. Ce carrefour important reliait le port de pêche de Dahouët à la ville marché de Lamballe.

Histoire

- JADIS

- AUTREFOIS

- D’ANTAN

- HIER

- AUJOURD’HUI

Avant le 19ème siècle, elle possédait un accès maritime qui n’existe plus suite à l’envasement. Une parcelle communale servait aux agriculteurs pour récolter du goëmon. Lors de la rénovation du cadastre napoléonien, un fonctionnaire a attribué cette parcelle à la commune de Pléneuf.

Cette configuration fluviale et cet axe de liaison ont favorisé de très bonne heure l’installation humaine. Ils laissent à penser que les lieux occupés par l’église paroissiale et la chapelle Saint-Jacques étaient, dans les temps préchrétiens, dédiés à des cultes païens. Contrairement aux rivières voisines, la dénomination Flora n’est pas, d’un point vue étymologique, d’origine celtique. La déesse romaine des fleurs se nommait « flora » et la vallée fluviale est depuis longtemps désignée comme le pays des fleurs (jonquille).

De nombreuses traces archéologiques attestent de la présence de communautés humaines dès la Préhistoire (outils lithiques : broyeurs – silex taillés). Des collectes de débris de céramiques et de poteries témoignent de la présence continue d’habitats jusqu’à la période historiques.

Le territoire est habité par la tribu gauloise des coriosolites (capitale Fanum martis = Corseul) dont l’accès à la mer s’effectuait par le port de Rhéginea (= Erquy, commune limitrophe) tous deux portés sur la carte de Peutinger.

Une voie romaine (Carhaix – Corseul) traverse la commune d’Est en Ouest. Des indices de l’occupation gallo-romaine sont attestés par des monnaies aux effigies des empereurs, des matériaux traditionnels de construction de cette époque (tuiles) et de la céramique. Des traces d’activité agricole (meule) et du travail du fer (scories) ont été décelées de part et d’autre de cette voie. Cette chaussée se dirige vers le lieu-dit « Saint Maurice » en Planguenoual et s’abîme dans les vasières de la baie de Saint-Brieuc. Toutefois, encore carrossable au 18ème siècle, elle permettait l’approvisionnement des vaisseaux royaux à l’ancre en baie.

Notre commune reçoit le nom d’un Saint martyr d’Outre-Manche.

La voie romaine a été l’itinéraire choisi des pèlerins anglais débarqués à Dahouët pour s’engager sur le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, des bretons effectuant le « Tro Breizh » (voyage autour de la Bretagne pour prier les sept saints fondateurs).

Les templiers surveillaient cette route et possédaient quelques biens sur la paroisse. La présence de ces moines soldats est attestée par l’établissement de Saint Jacques qui à la suite de la disparition de l’ordre devint propriété du Duc Jean III qui s’approprie leurs biens. Il fait reconstruire le choeur de l’église et poser la grande verrière. Il décide de la construction d’un clocher porche, travaux incomplets suspendus à son décès.

Au Moyen-Âge, Saint-Alban s’enorgueillit d’avoir sur son sol la maison natale de Guillaume Pinchon, futur évêque de Saint-Brieuc, un des premiers saints bretons canonisé par l’Eglise de Rome. Un droit est accordé pour organiser chaque année et en septembre une foire aux chats.

Les guerres de successions entre Montfort et Penthièvre mettent le duché sens dessus-dessous. Les campagnes environnant Lamballe, place forte du Penthièvre, subissent les exactions des troupes en guerre de l’un et de l’autre parti.

Plusieurs nobles de Saint-Alban se rendront en cette ville pour ratifier le traité de Guérande mettant un terme à cet épisode ruineux pour la population.

L’un des ducs de Bretagne les plus connus confisquera le comté de Penthièvre. Pour dresser la liste des personnes soumises à l’impôt du « fouage », destiné à ses revenus fiscaux, il procède au recensement des « feux » (=foyer). Une enquête est menée pour établir de la véracité des dires des personnes se déclarant nobles donc non assujetties à cet impôt ducal. Lors d’une montre (inspection militaire) réunie à Moncontour, autre place forte du Penthièvre, trente six nobles, hommes d’armes, représentent la paroisse. Leurs équipements sont révélateurs de leurs revenus fonciers. Leurs comptes financiers ne dénotent pas de grandes richesses, ils se situent parmi les nobles pauvres. Les rentrées fiscales sont un souci permanent pour l’équilibre du budget ducal, aussi, des enquêtes seront menées à plusieurs reprises par des officiers pour contrôler et juger de la réalité des situations des habitants de Saint-Alban.

Après le mariage qui apporte dans la dot la Bretagne, le duché perd son indépendance et, rattaché à la couronne de France, il doit se soumettre à la volonté politique des nouveaux maîtres de la région. Le duché entre dans « l’âge d’or », tout relatif et proportions gardées. Le territoire possède des terres de bonne qualité mises en céréales, des prairies, mais la couverture végétale de landes est encore importante. La densité de population est faible. Les moulins à eau sur la Flora, et à vent sur les promontoires, généralement associés par deux, sont nombreux. La grande époque des toiles de lin de Bretagne se traduit ici par une production artisanale et à utilisation locale.

La terre étant meilleure que celle des communes du littoral, les marins albanais seront moins nombreux qu’ailleurs, sans pour autant se trouver engagés dans les équipages de la Royale, enregistrés sur les rôles de la Compagnie des Indes et parfois émigrants vers le Nouveau Monde. De grands travaux de voiries seront réalisés pour concevoir l’axe Lamballe – Dahouët.

Le bois de Coron est rattaché à la commune au détriment d’Hénansal, commune limitrophe, et fournit en bois d’oeuvre la paroisse et « s’exporte ». L’époque de la grande pêche, terre-neuvas et islandais, permet aux familles peu aisées d’assurer un complément substantiel de revenus : la mise en culture de la terre familiale et un embarquement pour une période de grande pêche. Contrairement aux idées reçues, cette vie de bagne ne meublait pas les soirées de longs discours anecdotiques, ces marins de force étaient plutôt fermés à raconter leurs souffrances physiques et morales.

Le bois de Coron est rattaché à la commune au détriment d’Hénansal, commune limitrophe, et fournit en bois d’oeuvre la paroisse et « s’exporte ». L’époque de la grande pêche, terre-neuvas et islandais, permet aux familles peu aisées d’assurer un complément substantiel de revenus : la mise en culture de la terre familiale et un embarquement pour une période de grande pêche. Contrairement aux idées reçues, cette vie de bagne ne meublait pas les soirées de longs discours anecdotiques, ces marins de force étaient plutôt fermés à raconter leurs souffrances physiques et morales.

Quelques productions agricoles, principalement la pomme de terre et le bois d’oeuvre du bois de Coron sont embarqués au port de Dahouët où le cabotage le long de cette côte nord assure des liaisons commerciales.

Le chemin de fer à vapeur fera bénéficier la commune de cette innovation technique. La ligne ferroviaire au départ de Saint-Brieuc, comporte une bifurcation au Poirier, un aiguillage pour Lamballe et rejoint la grande ligne Paris – Brest, une autre en direction de la côte pour desservir les stations balnéaires. La gare (privée), un château d’eau et une manche pivotante pour locomotive rappellent cette époque du « petit train ».

Comme toutes les communes de France, Saint-Alban a fourni son contingent d’hommes aux champs d’honneur de la Première Guerre Mondiale. Ici, le monument du souvenir n’est pas figuratif, c’est une colonne de granite à section carrée surmontée d’une croix de guerre.

La Seconde Guerre Mondiale a été à l’origine de l’accueil de réfugiés fuyant l’avance allemande, à l’aménagement d’un petit camp provisoire de prisonniers français ayant servis dans les régiments coloniaux africains, à la construction de blockhaus. A l’instar de l’élan national, la résistance locale a participé à l’éviction des troupes d’occupation. Ici, comme ailleurs, les évènements d’Algérie n’ont pas été sans appeler et rappeler quelques jeunes gens du contingent.